- ホーム

- 半田市 『新美南吉生家』 ~建物で旅する愛知

半田市 『新美南吉生家』 ~建物で旅する愛知

前回の記事の通り『建物で旅する愛知』で訪れた新美南吉記念館・生誕祭ですが、新美南吉にまつわる建築物をもう一つ訪れましたのでおさらいをさせていただきます。

小学校国語の教科書に掲載されている国民的童話『ごんぎつね』の作者・新美南吉は、現在の半田市岩滑(やなべ)の生まれです。

その生まれの家が現在も残っており、半田市の管理で一般公開されています。

実は7月30日の新美南吉生誕の同日に新美南吉生家にもお伺いしましたのでご紹介させていただきます。

新美南吉の家族

新美南吉の両親は、父・渡辺多蔵、母・りゑ。

南吉が4歳のとき母りゑは他界しており、約2年後に父が再婚したのが継母・しん。まもなく6歳年下の腹違いの弟・益吉が生まれています。

父・多蔵は畳職人で、継母・しんは下駄などを売っていました。

店を構えていたのは知多半島を縦断する街道と横断する街道が交わる人通りの多い地点で、この店が生家と同一とされています。幼い新美南吉は店の軒先から行き交う人々を眺めて過ごしていたそうです。

畳屋と下駄屋の同居って不思議ですよね。現代の感覚では同じ建物で売っているところがあまり想像できません。

今回は昔の家を学術的に見るのではなく、現代風に「ルームツアー」という形で新美南吉生家での生活を探っていきます!

新美南吉生家 ルームツアー

こちらが新美南吉生家外観です。この建物の前の道が旧街道で、往時は人通りの活発な場所柄でした。店を構えるのには打ってつけですね。

大きな建物が店舗兼住宅で、中央で建物が半分に分かれる造りになっており、手前側の戸口が継母しんの下駄屋、奥側が父多蔵の畳屋です。

立地の良さからか中の居住スペースは小さめで、南吉も日常の寝起きを離れでしていたようです。

反対側から見た画角です。手前の外灯の後ろに見える小屋のようなものは厠です。トイレですね。もちろん現在は使用できないようになっています。

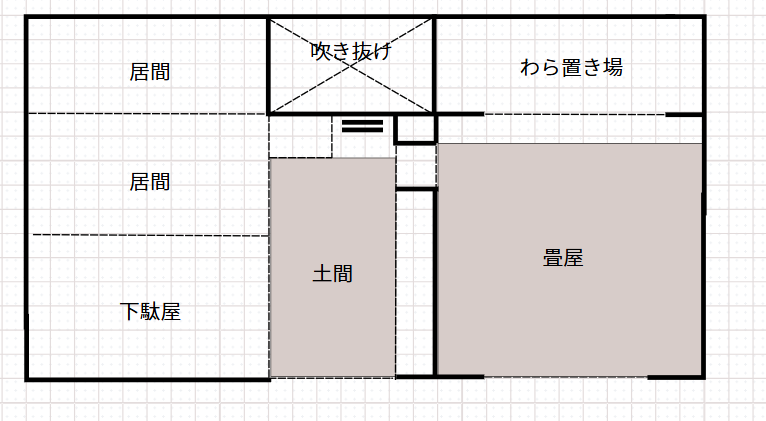

中を見る前に簡易的に間取りを紹介します。

こちらが2階です。道からは一階建てに見えますが、実は斜面に立っているので、裏にまわると二階建てになっています。

店の入り口の街道側の地面は二階の高さにあり、中央の階段から一階に降りることができるようになっています。

土地の勾配が急な立地を逆に利用した造りですね。

内部の店同士も、畳屋の土間と下駄屋側の土間の間に通路があり、行き来ができるようになっています。

下駄屋側から見ていきましょう。

こちら、下駄屋です。南東の大きな窓で採光がされていて明るいですね。通りから店の中が見えやすいのも良い点です。

天井は板張りに梁を見せていて、壁は塗り壁でしょうか。お客さんは土間に上がって畳上の店の人から履き物を購入していたと推測されます。

奥の居間は障子で仕切ることができ、プライベートな空間にすることができます。現代の住宅にも通用するような間取りです!

下駄屋土間の奥には梯子がかけられています。昔ながらといいますか、なかなか急な角度をしています。

畳屋側を見てみましょう。

こちら、畳屋入口から見た店舗内部です。下駄屋と内装が異なりますね。

大きな畳の作業がしやすいようにでしょうか、中はほとんどが広い土間のつくりです。奥は藁を置いておく部屋にしていたようなので、畳ではなく板張りです。

天井は板張りではなく葦のような植物で葺かれており、立派な梁が渡されています。

梁から吊るされている電球の照明がノスタルジックです。このランプひとつで畳屋を照らしていたのでしょうか…。

下駄屋に戻って一階に降りてみましょう。

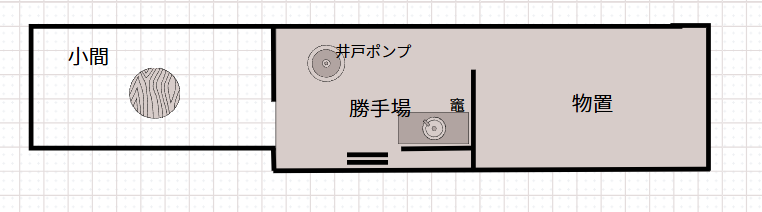

一階は店舗ではなく、居住スペースがメインです。

梯子を降りた一階中央部は炊事スペースです。二階の高さまで吹き抜けになっており、天井が高く、北側でも暗さを感じさせません。

井戸のポンプを家の中に設置して、流しと竈が近くにあるので動線がとてもいいです。家の中で煮炊きができますね。

手を伸ばせば梯子の上に手が届く高さなので、二人いれば荷物の受け渡しがスムーズです。

奥の小部屋は土間ではなく小上がりになっていて、床には茣蓙が敷かれています。天井が低いのでお篭もり感があって落ち着きますね。

実際に休憩スペースとして、ここで食事を取っていたようです。炊事場と隣合っているので配膳が楽な間取りに納得しました。

広い部屋ではないですが、大きな窓で光を採っているので明るいです。

反対側の物置き入口が見える画角です。

梯子の横、竈の裏は収納になっていますね。こういうスペースが生活している中でありがたい時って多々あります。

物置きもたくさん入りそうです。物が傷まないように窓は小さめですね。

実際に訪れてみると、昔の暮らしの工夫があちこちにあって本当に面白かったです。街道沿いでお店を構えながら、勾配のある土地をうまく利用して二階と一階を使い分けたり、炊事スペースや収納をコンパクトにまとめたり…。南吉の家族がここでどんなふうに暮らしていたのか、少し想像できた気がします。

地元で家づくりをしている会社として、「なるほど、昔の人はこんな工夫をしていたんだ!」と学ばされることが多かったです。

建築は単なる「住まい」や「店舗」ではなく、その時代に生きた人々の営みや思いを映し出すもの。新美南吉の生家はただの古い家ではなく、「その時代を生きた人の生活」を感じさせてくれる場所でした。

ごんの秋まつりが開催されます

ここで新美南吉に関する半田市のイベントのお知らせです。

例年、9月の終わりから10月のはじめにかけて、新美南吉記念館のすぐ近くを流れる矢勝川の堤が一面、真っ赤な彼岸花で彩られます。その数なんと約300万本!堤防沿いを歩くと、まるで赤いじゅうたんの上を進んでいるような景色が広がっていて、毎年多くの方が訪れる人気スポットです。

今年2025年は9月23日~10月5日に開催予定です。

気候も良くなってくる秋のおでかけにぴったりなので、記念館や生家を巡る際にはぜひこちらにも足を運んでみてくださいね。

きっと当時の暮らしの温度をさらに肌で感じていただけると思います。