- ホーム

- 徳島県 『徳島木のおもちゃ美術館』 ~建物で旅する愛知番外編

徳島県 『徳島木のおもちゃ美術館』 ~建物で旅する愛知番外編

普段は愛知県半田市周辺の「建築」の魅力をお届けしていますが、今回は少し足を延ばして四国・徳島県へ。

建築の視点からも、そして一人の木を愛する者としても感動を覚えた「徳島木のおもちゃ美術館」について綴りたいと思います。

徳島県といえば・・・

「阿波おどり」「鳴門の渦潮」「藍染」「すだち」「鳴門金時」「徳島ラーメン」「フィッシュカツ」・・・

豊かな自然と絶景、伝統文化、特産品がたくさんある県ですが、今回こちらの美術館を訪れるにあたり、林業で地域経済の活性化を目指し様々な取り組みをされていると知りました。そんな徳島県の魅力もお伝えできたらと思います。

五感で感じる「木の温もり」と空間美

一歩足を踏み入れると、そこには芳醇な杉の香りが広がっていました。この美術館は、徳島県産の杉を贅沢に使用しており、天井を見上げれば幾何学的な木組みの美しさに目を奪われます。

特筆すべきは、小さなお子様への徹底した配慮です。空間の角は丸みを帯び、床は素足で歩きたくなるような柔らかな質感。単なる「展示施設」ではなく、建物全体が大きな一つの「おもちゃ」であり、子供たちが無意識に木に触れ、その温かさを肌で感じられる設計になっています。

各遊び場コーナーには、「あさん農村舞台」「里山ひろば」「うだつのまち」など、徳島県の伝統芸能や観光名所、豊かな自然をモチーフにしたブースに分かれていて、歴史や文化が遊びながら感じられるようになっています。

|

|

入口を入っていくと、「遊山箱(ゆさんばこ)」の展示があります。遊山箱とは、かつて子供たちが野遊び(行楽)に出かける際に使った、三段重ねの小さな小さなお弁当箱のことで、桃の節句(ひな祭り)や端午の節句などの時期に、子供たちがこの遊山箱を持って山や海へ遊びに行く**「遊山(ゆさん)」**という習わしがあったそうです。

単なるお弁当箱ではなく、子供が持ち運びやすいように工夫された「工芸品」としての側面が強いのが特徴です。

- コンパクトな三段重ね: おかず、おにぎり、巻き寿司、和菓子などを分けて入れます。

- 外箱付き: 持ち手がついた「外箱」の中に、三段の引き出し式(または重ね式)の箱が収まっています。

- 華やかな意匠: 漆塗りや蒔絵、最近では現代的なペイントが施されたものもあり、非常にカラフルで目を楽しませてくれます。

また「里山ひろば」は、徳島のランドマーク「眉山」、四国最大の河川「吉野川」、日本の棚田百選に選出された「樫原の棚田」などを木の加工でこんな形に表現できるのか!?と驚くすてきな空間でした。

独楽やけん玉など昔ながらの遊びができるブース、木製滑り台で室内に居ながら体を動かせるエリアもあり、こんな施設がもっと身近にあったらいいなと感じました。

「木育」が育む豊かな感性

ここで大切にされているのが「木育(もくいく)」という考え方です。木育とは、木と触れ合い、木を暮らしに取り入れることで、豊かな心と森林環境への理解を育む活動のこと。

プラスチック製品にはない、木特有の不規則な木目や、使い込むほどに増す艶。それらに触れる経験は、子供たちの五感を刺激し、自然への畏敬の念を育みます。私たちデザインセンターオワリヤが家づくりで大切にしている「住むほどに愛着が湧く住まい」の原点も、まさにこの木育にあると再確認しました。

林業の活性化と地域の未来をつなぐ

この美術館のもう一つの重要な役割は、「徳島県の林業の地域活性化」です。徳島は古くから高品質な「徳島杉」を育んできた日本屈指の材木拠点。

地元の木をふんだんに使った公共施設を作ることは、地域の林業を支え、ひいては山の環境を守ることにつながります。建物を通じて地域の産業を盛り上げ、その魅力を次世代に伝える。この循環こそが、地域に根差す建築会社が目指すべき一つの理想の形ではないでしょうか。

|

|

| 受付カウンター | 3歳以下のお子様用エリア

丸い遊具と藍染の美しい空間 |

最後に

「木」が持つ無限の可能性を、愛知県半田市周辺の皆様の店舗・家づくり、家具づくりにもさらに丁寧に取り入れていきたい。そう強く感じました。

店舗をご検討の方、住宅をご検討の方、家具製作をご検討の方は

お問合せ こちらから

「住宅ローン、少しでも月々を楽にしたいけれど、40年で組んでも大丈夫?」

「今すぐ建てるのと、5年待って頭金を貯めるの、どっちが賢い選択なの?」

マイホーム計画で最も多いこのお悩み。今回は**借入4,000万円・変動金利1.0%**という具体的な数字を使って、損得のボーダーラインを明らかにします!

1. 「35年」と「40年」の返済額をシミュレーション

まずは、返済期間を5年延ばすことで、どれくらい負担が変わるのか見てみましょう。

| 比較項目 | 35年返済 | 40年返済 | 差額 |

| 毎月の支払額 | 112,914円 | 101,057円 | -11,857円 |

| 総返済額 | 約4,742万円 | 約4,851万円 | +109万円 |

40年ローンの「ゆとり」と「代償」

40年返済にすると、月々の支払いは約1.2万円安くなります。この「1.2万円」を貯金や子供の習い事に回せるのは大きなメリットです。

ただし、期間が長くなる分、支払う利息の合計は約109万円増えるということを覚えておかなければなりません。

2. 「5年待ってから建てる」場合の落とし穴

「今はまだ早いかも。5年くらい賃貸(家賃8.5万円)で暮らして、頭金を貯めてからにしようかな」と考える方も多いはず。しかし、ここには大きな**「見えないコスト」**が隠れています。

5年間で消えていくお金

-

家賃8.5万円 × 60ヶ月 = 510万円

この510万円は、家を建てていれば「ローン返済」に充てられ、着実にマイホームが自分のものになっていたお金です。賃貸に住み続ける場合、この金額は純粋なコスト(掛け捨て)となってしまいます。

3. 5年遅らせるメリット・デメリットまとめ

5年待つという選択が「正解」になるかどうかは、以下のポイントで決まります。

🟢 待つメリットがある人

-

5年後の方がライフスタイルが確定的(子供の人数や転勤の有無など)な場合。

-

5年間で、家賃510万円を支払ってもなお余るほどの大幅な頭金を貯められる場合。

🔴 待つリスクが大きい人

-

完済年齢が気になる人:5年遅く始めれば、完済も5年遅れます(例:70歳→75歳)。

-

健康状態が不安な人:ローンに必須の「団信(保険)」は、健康なうちしか入れません。

-

金利上昇が怖い人:5年後に金利が上がれば、待って貯めた頭金以上の利息を払うことになりかねません。

結論:賢い住宅ローンの選び方

シミュレーションの結果から言えることは、**「建てたい時が建て時」**という格言はあながち間違いではないということです。

-

月々の負担を抑えたいなら「40年」で組む

-

ただし、余裕がある時に「繰り上げ返済」をして、実質的な期間を短縮する

-

5年待つなら、家賃510万円以上の価値(安心感や貯蓄)があるか再確認する

住宅ローンは「長く借りて、賢く返す」のが現代のスタンダード。

あなたのライフプランに合わせた最適な期間を選んで、後悔のない家づくりをスタートさせましょう!

資金計画について、住宅ローンについて、お聞きになりたい方はお気軽にお問い合わせくださいね。

物の値段が上がり、何かと家計に厳しい状況が続いていますね。

「家が古くなってきて色々改修が必要だけど、予算が心配……」そんな不安を少しでも解消するために、私たちがリサーチした

「半田市の補助金リスト 耐震・取壊し編」をお届けします。

意外と知られていない制度もございます。 まずは目を通してみてくださいね。

無料木造住宅耐震診断

※対象となる住宅は次の1~4をすべて満たす住宅

1.現在「住まい」として利用している

2.昭和56年5月31日以前に着工されている

3.在来軸組構法(2階建て以下)、又は伝統構法である

4.一戸建て住宅・併用住宅・長屋・共同住宅(貸家を含む)である

申し込みは住宅の所有者に限ります。

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003237.html

無料木造住宅耐震診断を受けた住宅で診断結果が1.0未満と判定された旧基準木造住宅については下記の各種補助制度を活用できます

- 耐震改修費補助(木造住宅)

- 耐震シェルター等設置費補助

- 木造住宅段階的耐震改修費補助

耐震改修費補助(木造住宅)(補助額 最大175万円)

木造住宅の耐震改修を行う場合、その費用の一部を補助。

※補助対象建築物

・昭和56年5月31日以前に建築(着工)した木造住宅であること。

・市が実施する無料耐震診断を受けていること。

・診断の結果、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について耐震改修工事を行うことにより、工事後の判定値が1.0以上となることが見込まれること。ただし、耐震補強上有効なもの(1.0未満と診断された階別方向別上部構造評点を判定値に0.3を加算した数値以上とする工事)に限る。

・その他「半田市民間木造住宅耐震改修費補助要綱」

木造住宅耐震改修費補助金交付要綱 (PDF 134.0KB)

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003238.html

耐震シェルター等設置費補助(高齢者世帯等に限る)

地震による住宅の倒壊から高齢者や避難することが困難な障がい者の方の生命を守るために、耐震シェルターや防災ベッドの設置費を補助。

※補助対象建築物

・昭和56年5月31日以前に建築(着工)した木造住宅であること

・半田市無料耐震診断による耐震診断の判定値が1.0未満であること

・65歳以上の方が居住していること、又は身体障がい者福祉法に規定する身体障がい者手帳の交付を受けた方、介護保険法に規定する要介護認定を受けた方など、地震発生時に避難することが困難と認められる方が居住していること

・半田市民間木造住宅耐震改修費助成金の交付決定を受けていないこと

※補助額

耐震シェルターの設置に要する経費(本体の購入費、運搬費、設置費)上限25万円

防災ベットの設置に要する経費(本体の購入費、運搬費、設置費)上限15万円

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003241.html

木造住宅段階的耐震改修費補助(2段段階に分けての改修方法)(補助額最大160万円)

地震に対して倒壊の恐れがあると診断された木造住宅を一度に改修することが難しい方を対象に、二度に分けて耐震改修を行う場合、その費用の一部を補助。

補助対象建築物

・昭和56年5月31日以前に建築(着工)した木造住宅

・市が実施する無料木造耐震診断を受けていること

・診断の結果判定値が0.4以下と診断された木造住宅

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003239.html

非木造住宅・建築物耐震改修等補助

鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の非木造住宅等(一戸建住宅や共同住宅等)、及び特定既存耐震不適格建築物の耐震診断費、耐震診断設計費及び耐震改修費の補助。

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003240.html

その他の補助金

- 木造建築物取壊工事費補助

- ブロック塀等撤去費補助金

- 吹付けアスベスト対策費補助

木造建築物取壊工事費補助(補助額 上限20万円)

地震発生時における建築物等の倒壊の二次被害の軽減を図るため、階申請のない木造建築物の取壊工事を行う場合、その費用の一部を補助します。

チラシ 半田市木造建築物取壊工事費補助金のご案内 (PDF 436.9KB)

※補助対象建築物

・補助金交付申請時に延べ床面積10平方メートル以上のもの

・木造住宅耐震診断において総合判定が1.0未満と診断されたもの又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する木造住宅と判断されたもの

・半田市木造住宅耐震改修費補助金の交付を受けていないもの

・建物が道路・隣地境界線から軒高以内の距離にあるもの

・解体後その敷地内において、補助金の交付決定後、同一の所有者(親族を含む。)が1年間は建築行為をしないもの

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003242.html

ブロック塀等撤去費補助金(補助額 最大10万円)

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊から命を守るため、倒壊の恐れのあるブロック塀等を撤去するための工事を行う場合、費用の一部を補助します。

ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀(門柱を含む。)で、道路面から高さが1メートル以上のものをいう。

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003243.html

吹付けアスベスト対策費補助(補助率は費用に対し100%、補助金の上限は25万円)

吹付けアスベスト等の分析調査及び除去等に対しその費用の一部を補助。

詳しくはこちら

https://www.city.handa.lg.jp/machi/sumai/1003236/1003244.html

建物を所有する方など(申請者)が半田市の補助金を受けて耐震改修工事等を行う場合に、補助金の受領を工事業者へ委任することで、補助金相当額が工事費から除かれます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、自己で用意する資金の負担が少なくできます。

代理人受領対象の補助金

- 民間木造住宅耐震改修費補助金

- 非木造住宅・建築物耐震改修等補助金

- 木造建築物取壊工事費補助金

- ブロック塀等撤去補助金

- 耐震シェルター等設置費補助金

- アスベスト対策費補助金

オワリヤでは、お客様の補助金対象の工事について、ご相談をお受けし、申請のお手続きのお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

ご相談窓口

お問合せはこちらをタップ

「ミニマムで豊かな暮らし」を叶える小さな平屋。 最近では、単身者やカップル、子育てを終えたシニア世代だけでなく、あえて「コンパクトな住まい」を選ぶ若いファミリーも増えています。

今回は、小さな平屋の魅力から費用感、素材選びのコツまで、家づくりのヒントを凝縮してお届けします。

1. 小さな平屋のメリット・デメリット

メリット

-

生活動線がシンプル: 上下階の移動がないため、家事効率が劇的に向上します。

-

メンテナンス費の抑制: 外壁塗装や屋根の修理の際、足場代が安く済むなど、将来の維持費を抑えられます。

-

家族の気配を感じる: 物理的な距離が近いため、コミュニケーションが自然に生まれます。

デメリット

-

プライバシーの確保: 家族間でも音が響きやすいため、間取りの工夫が必要です。

-

防犯と視線: 1階にすべての窓があるため、通りからの視線を遮る外構計画が不可欠です。

2. 建築費用の価格帯(目安)

「小さいから安い」と思われがちですが、坪単価で見ると割高になる傾向があります。理由は、住宅設備(キッチンや風呂)などの固定費は面積に関わらず発生し、基礎や屋根の面積も広くなるためです。

-

15坪〜20坪の場合: 1,200万円〜2,000万円前後

-

坪単価の目安: 70万円〜90万円

※ハウスメーカー、工務店、建築家など、どこに依頼するかで大きく変動します。

3. 人気の素材:自然素材で心地よさを

空間がコンパクトだからこそ、**「肌に触れる素材」**にこだわると満足度が上がります。

-

無垢材のフローリング: 調湿作用があり、素足で歩いた時の心地よさは格別です。

-

漆喰や珪藻土の壁: 消臭・調湿効果があり、独特の風合いが空間に奥行きを与えます。

-

ガルバリウム鋼板の外壁: スタイリッシュで耐久性が高く、小さな平屋をモダンに見せてくれます。

4. 外構(お庭)のポイント

小さな平屋において、外構は「もう一つのリビング」です。

-

ウッドデッキの活用: 室内とフラットにつなげることで、リビングが外まで広がったような開放感を得られます。

-

目隠しフェンスと植栽: 通りからの視線をカットしつつ、緑を取り入れることで、カーテンを開けっ放しにできる開放的な暮らしが叶います。

-

コンパクトな導線: 玄関から駐車場までの距離を短くし、雨の日の移動も楽にしましょう。

まとめ:自分サイズを見つける

小さな平屋は、モノを厳選し、本当に大切なものに囲まれて暮らすための「器」です。面積の数字に縛られず、天井高を上げたり、外部とのつながりを持たせたりすることで、数字以上の広さを感じることができます。

あなたの理想の「小さな暮らし」を、ぜひ形にしてみてくださいね。

土地の形やどんな暮らしがしたいか、ご予算など、お施主様のご状況やご要望に合わせた家づくり計画をご提案いたします。

お気軽にご相談くださいね。

お電話でのお問合せ 0569-20-5050

常滑に、有名建築家が設計したモダン建築があるのをご存知ですか?

常滑市の観光のイメージといえば、常滑焼、やきもの散歩道、セントレア、INAXライブミュージアムが人気スポットとして一般的によく知られています。今回はそれらとはまた異なる魅力をもつ、常滑市の産業の後ろ支えとして今も建築当時の姿を残すモダン建築を訪れました。

勉強不足で、身近にありながらも見落としていたその建物。訪れるきっかけとなったのは建築が大好きな弊社の営業部長(県外在住)の「社員研修で是非とも営業部全員で訪れたい」という発言でした。社員研修とすることは業務の都合上叶いませんが、ブログの記事に掲載することを目的として見学させていただきました。

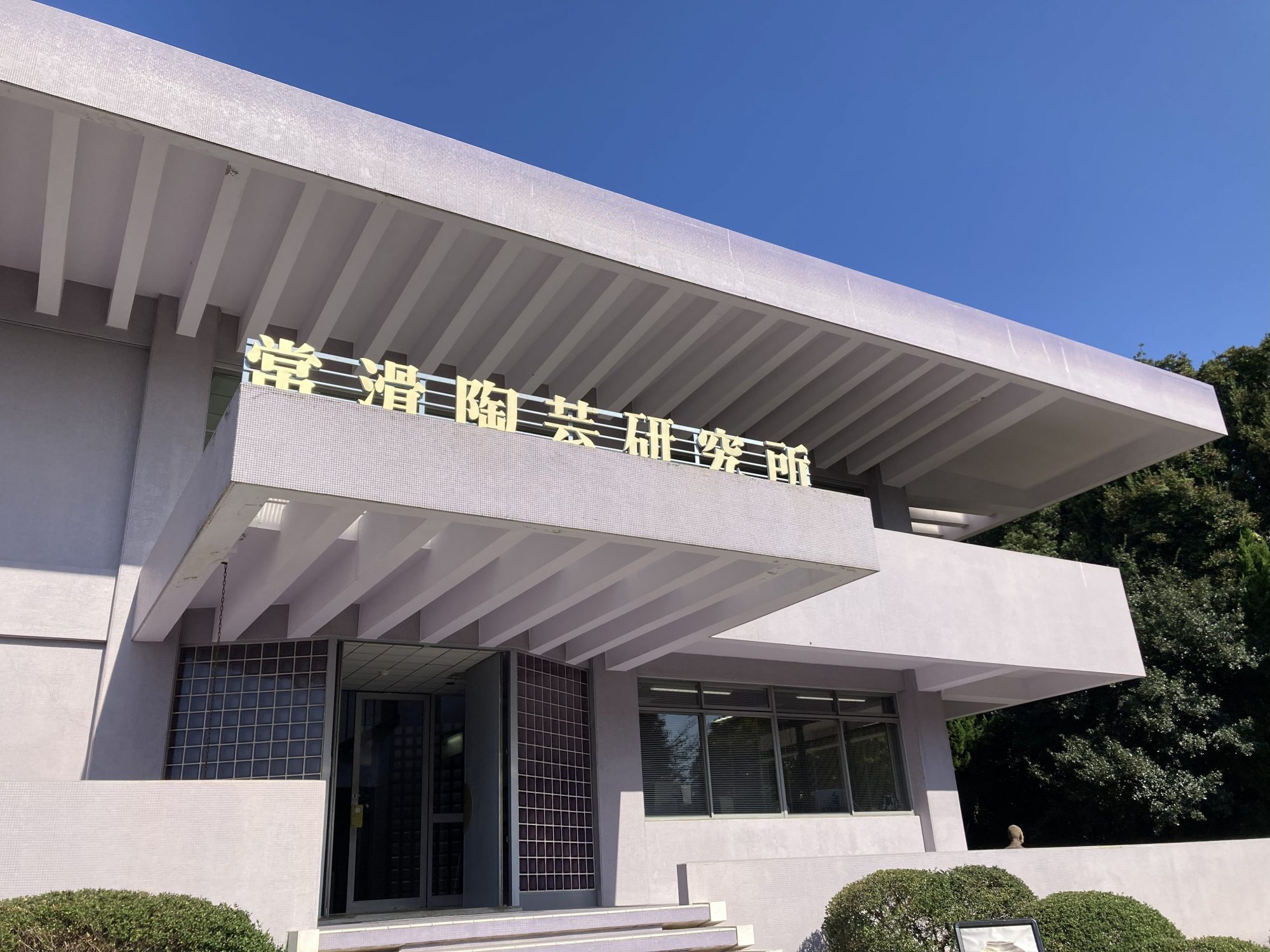

とこなめ陶の森 陶芸研究所

事前にカーナビで場所と道を確認しても実際の道は細すぎて通れず、立て看板の「とこなめ陶の森」の文字と矢印を頼りに不安になりながらも道を曲がること数回。無事に「とこなめ陶の森」にたどりつくことができました。

とこなめ陶の森は常滑焼の振興と伝承・やきもの文化の創造と発信を行う常滑市の施設です。資料館、陶芸研究所、研修工房の三施設からなり、今回の目的の建物はその中でも陶芸研究所にあたります。アクセスの問題ですが、不便な立地にあるからこそ近代建築としてありのままの姿を残すことができていると後に知ります。

二人の人物

陶芸研究所の創建に大きく関わったのが伊奈長三郎氏。伊奈製陶株式会社(現在の株式会社LIXIL)の創業者であり、初代常滑市市長です。伊奈氏は常滑焼の保存と更なる発展を祈念し、多大な株式を常滑市に寄附、その資金で常滑陶芸研究所は開所しました。現在の陶芸研究所がその起こりで、同じくしてやきものづくりの人材研修を行う「研修工房」、のちに展示見学を通して常滑焼の歴史を人々に伝える「資料館」が建てられ、総称して「とこなめ陶の森」と名を改めます。

陶芸研究所を設計したのは、大正から昭和にかけてのモダン建築界を代表する建築家堀口捨己。東京帝国大学建築学科を卒業後は同大学院で近代建築を学びました。一方で茶の湯、特に千利休の研究にも携わり、日本の伝統的な和風建築にも創造力を発揮しています。その他にも、教授職を務めた明治大学では建築学科の創始者のひとりとして貢献、建築芸術の研究とその作品を評価され紫綬褒章受章など、日本建築において輝かしい功績を残す人物です。堀口氏の建築が取り壊されてほとんど現存しない中、まだ現存しているのは珍しく、建築マニアにとって垂涎ものなんだとか。

堀口捨己が茶の湯の研究者であったことから焼き物の研究所の設計に選ばれたのかもしれません。現在でも陶の森はLIXIL株の配当金で運営費用がまかなわれており、両者と常滑市の繋がりが今も残されています。

この日は秋晴れでした。駐車場から陶の森敷地内へ続く道は土管坂!こんなところで出会えるとは!

敷地内にはこれでもかというほど焼き物が置かれています。

資料館がまず正面に建っていますが、今日の目的地は陶芸研究所。脇道の階段を登ると、森の中に建物が見えてきました。

こちらが陶芸研究所。本館と正門が国の登録有形文化財に登録されています。

正門は本館同様、堀口捨己の設計。鉄の格子戸を左右にスライドさせる門と、コンクリートブロック塀からなっています。一見すると普通のコンクリートブロックの門ですが、門の鉄板に「常滑陶芸研究所」の文字が打ち抜かれており、その独創的な装飾が評価されています。

本館の外観は昭和期のモダン建築には珍しい左右非対称の造り(専門用語で非相称と呼ばれます)で、玄関が右側に寄っています。左側はというと、屋根の上にツノのようなものが見えています。常滑焼、招き猫つながりで、猫の耳のようでかわいいです。このツノのような部分はトップライト、現代の住宅でいう明かり取りの屋根だそう。

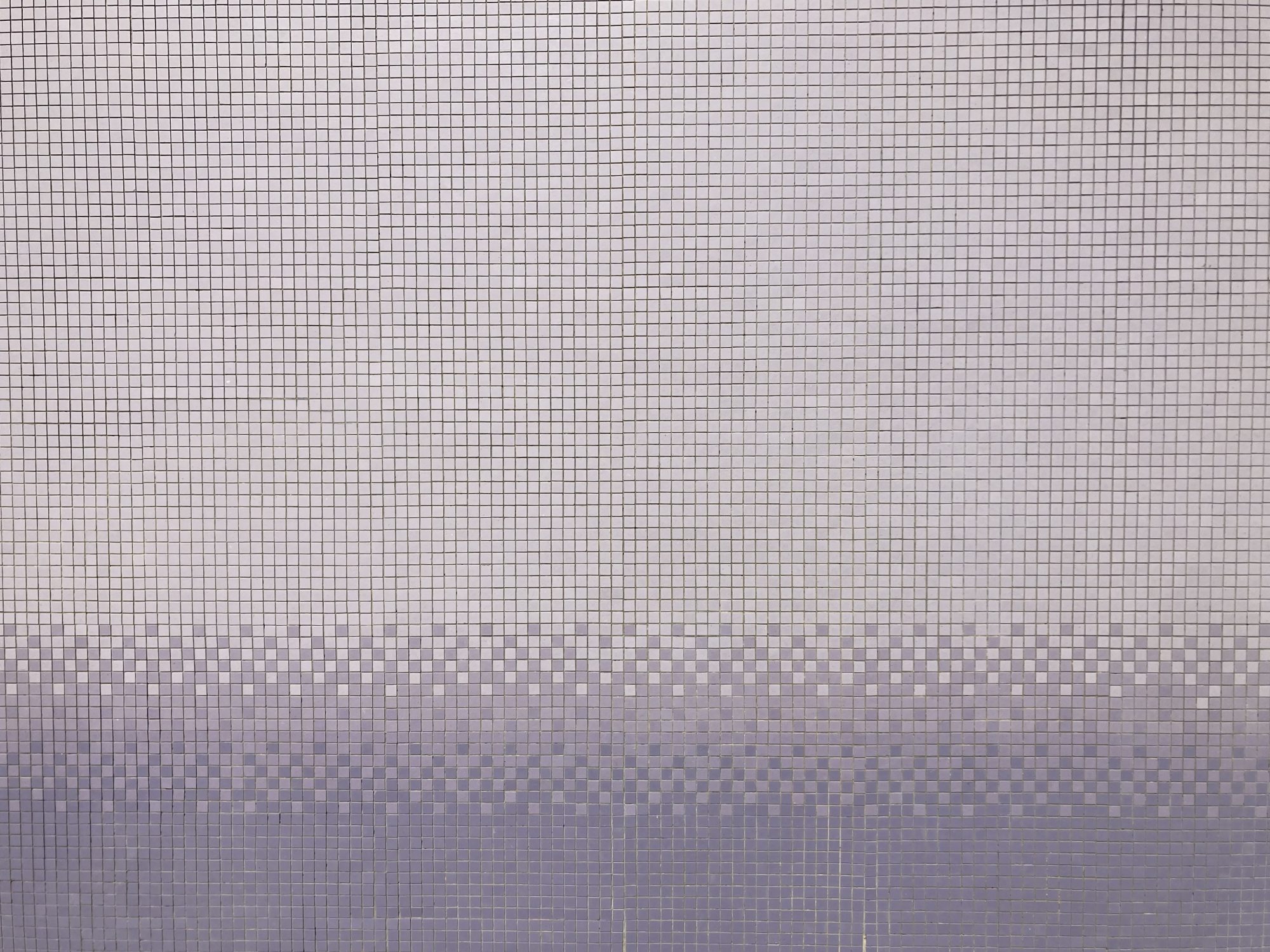

外壁は白色~グレーのように最初見えましたが、よく見ると薄紫色。しかも塗料を塗った薄紫色ではなく、全て小さいタイル!モザイクタイルのように細かいタイルを4色の薄紫色のグラデーションをかけて壁から柱、床、スロープ、手すりに至るまで全面に貼り付けてあります。現代の建物でこのような装飾は資金や手間の都合等で実現することは難しいそうです。

玄関は半六角で、中央の扉が紫色のガラスブロックの壁に囲まれています。外壁といい、玄関といい、個人的に焼き物の研究所と聞いて紫はあまり思い浮かばないです。きっと設計者の色彩のこだわりがあることでしょう。

玄関からエントランスに入るとまず目に入るのが、細い線と太い線で描かれたような浮遊感のある吊り階段。色が剝げていますが、当初は金色だったようです。見ているとなぜか飽きず、現代アートのような美しさを感じます。

トイレ等の設備の部屋を除けば、一階はエントランスから事務室、展示室、応接室に入ることができます。事務室はもちろん事務の方が業務に使用しています。

エントランスに面した事務室の小窓

展示室は外から見たトップライトの真下にあります。波打つように折れ曲がって組み合わされたガラスの天井面から自然光が入る仕組みです。この部屋はコンクリートのようなグレー~銀色の壁面で重厚感がありますが、床面のタイルも建設当初は銀色でした。空間全体を使って、素朴で奥深い常滑焼の展示を引き立てる狙いがあったのかもしれません。

応接室は赤とダークウッドで統一されており、奥には本格的な茶室が設えられています。応接だけあって、邸宅のような凝った装飾が施されています。

ソファは往年の使用に耐えきれず現存していませんが、机やスツールは当時のもの。近代建築期は、建築家が建築だけでなく、家具・照明・内部空間に至るまでトータルデザインするという風潮がありました。建築を総合芸術として扱う考え方です。家具から建築デザイン、工事までを担う弊社の事業に近い考えに嬉しくなります。

エントランス階段を上がって二階には給湯室と会議室があります。

職員の方にお願いして二階に上がらせていただきました。普段は一般開放されていませんが、お声掛けすれば一般の方も見学できるそうです。

実験室のような給湯室

会議室は現在でも申請すれば一般の方が会議の場として使用できるそうです。一階各室と比べて窓が多く、周辺の木々の緑が床面の緑と調和しています。こちらにも茶室が設けられており、この日は研修工房の研修プログラムの一環で茶会が行われる予定とのこと。そういえば茶器は陶芸作品です。さすが陶芸の研修!

玄関ホール上部のスペースに出ることができ、こちらにも堀口氏設計の椅子と机が置かれていました。窓の向こうの眺望を楽しむことができ、反対側はエントランスの階段を見下ろすことができます。会議の合間にこんな場所で珈琲でも飲むことができれば…、想像するだけで至福です。

会議室からベランダに抜けるとNational製のエアコン室外機が置かれていました。なんと現役!

ベランダから更に屋上に上がることもできます。そこには外観で見たツノのようなトップライトが鎮座していました。こんなところまでモザイクタイルが貼られています。

そして、開放感あふれるこの眺め!

所々煙突が伸びる街並みの向こうに、伊勢湾が広がっています。中央左には中部国際空港が見えますね。伊勢湾の向こう、かすむように浮かぶ鈴鹿山脈まで見渡すことができます。思わずパノラマで撮影してしまう、「常滑」を表したかのような眺望です。

当時のままが今でも残る

陶芸研究所の特筆すべき点は「当時のまま」であること。それには複数の要素があります。

まず1つ目は、各部屋の使用用途が当時のままであること。事務室は実際に事務室として使われており、応接室は応接の空間のまま、茶室は茶の湯が開催されています。展示室には何事もないように今も古常滑焼が展示されていて、会議室は市民も使える会議の場です。部屋の使用目的を変えて違う用途にしていれば、本来狙っていた空間デザインに違和感が生じていたはずです。

2つ目は、家具も造作も当時のままであること。エアコンは、全てではありませんが当初のまま使われているものがありました。家具はオリジナルが残されていて、今もトータルデザインの一端を担っています。塗装が剥げたり、床パネルの交換をしたりと多少の修繕はしていますが、建物は当時の色彩を残しています。玄関の紫のガラス、玄関ホールの金色の階段、展示室の銀色の空間、外壁の薄紫…。もし建築に関心のない人が補修工事として新たな塗料を上塗りしていたとしたら。もしかしたら、文化財としての衿持が色褪せていたかもしれません。

3つ目は、完成以来約60年間大きな改修工事を一度も行っていないこと。トイレや水回りもリフォームしたことがないとのことです。常滑は都会の中心部からは離れており、陶の森は近所の住民しか知らないような道を縫ってたどり着くような立地。人の往来が少ないことが幸運して、建物は今も保たれています。もし名古屋の中心部に有名建築が残されていれば、モダンカフェやホテルに改築されていたことでしょう。

私たちとのつながりは

今の世の中は便利になって建物の設備も60年前と随分変わっています。今の世の中に順応することと保存することが基本的に相反している中、老朽化が進む陶芸研究所も選択を迫られています。

改修するとしても、保存するとしても、大規模修繕工事となれば多額の費用がかかります。しかし、金がかかるからという理由で他の堀口建築のようにためらいもなく壊してしまうには忍びないのではないでしょうか。

まずは、この文を読んでいただいた方が陶芸研究所に行ったような気分になること。そして、こんな建物があると知ること、行ってみたいという気持ちに誘うこと。関心を持っていただけるといいなという想いを込めてブログを書かせていただきました。少しでも興味関心に響く部分があれば幸いです。

日本文化を大切にしながらも茶室に蛍光灯を使うなど、新しい技術を積極的に取り入れた堀口氏。今ももし存命なら一体どんな選択をするのでしょうね。

今回の見学では、常滑陶芸の歴史と未来を支える場所として、文化財として評価されながら今も現役で使われている点が印象的でした。

陶芸研究所やとこなめ陶の森の施設は入場無料で、気軽に立ち寄ることができます。美しいモザイクタイルや内部空間、景色など、心休まるアートな時間が待っています。

家族での学びや、休みの日の癒しに。

ぜひ実際に訪れて、建築や常滑焼の魅力を体感してみてください。

施設情報

とこなめ陶の森

〒479-0821 愛知県常滑市瀬木町4丁目203番地

開館時間: 9:00〜17:00

休館日:月曜日(祝日の場合翌日)・年末年始

入場料: 無料

HP: https://www.tokoname-tounomori.jp/

この記事の執筆者

お客様相談室 丹羽

会社PRやイベント発信を担当しています。

他にも、こんな記事を書いています。

家づくりにおいて、収納は暮らしやすさを左右する最も重要な要素の一つです。「物が溢れてしまう」「片付けが面倒」といった悩みを解消し、快適な生活を実現するための、最新トレンドと失敗しないためのポイントをご紹介します。

🏠 トレンドは「動線」と「スぺパ(スペースパフォーマンス)」

収納計画のキーワードは、**「動線」と「スぺパ(スペースパフォーマンス)」**です。共働き世帯の増加や、おうち時間の充実に伴い、家事の効率化と空間の有効活用がこれまで以上に重視されています。

1. 玄関・水回り・キッチン周りの「マストな3点セット」

もはや定番となりつつある、動線を意識した3つの収納です。

-

シューズクローク・土間収納: 靴だけでなく、ベビーカー、アウトドア用品、子どもの遊び道具など、外で使うもの・汚れるものを玄関周りで完結させます。コート掛けを設ければ、花粉やウイルスをリビングに持ち込まずに済みます。

-

パントリー(食品庫): キッチン周りの生活感を隠しつつ、まとめ買いした食材や備蓄品を収納。キッチンから近く、買い物後の片付けがスムーズな配置が理想です。

-

ランドリールーム・ファミリークローゼットの連携: 「洗う・干す・たたむ・しまう」の一連の家事動線を短縮します。特に、洗濯から収納までを1カ所または隣接する場所で完結させる**「ファミリークローゼット」**の人気は継続しています。洗面所や脱衣室と連携させることで、着替えもスムーズになります。

2. 空間に溶け込む「造作収納」と「デッドスペース活用」

空間を最大限に活用し、インテリアの一部として機能させる収納がトレンドです。

-

造作収納(作り付けの収納): 壁や空間のサイズにぴったり合わせて作るため、無駄なスペースがなく、統一感のある美しい空間を実現します。リビングの壁面収納や、収納するモノに合わせた奥行きの棚を設置することで、使い勝手と安全性を両立できます。

-

デッドスペースの徹底活用: 階段下、小屋裏、壁の厚みを利用した**「ニッチ棚」**など、これまで活用しきれていなかった空間も収納や飾り棚として利用し、「スぺパ」を高めます。

✨ 使い勝手の良い収納を実現する3つの秘訣

後悔しない収納計画のために、以下の3つのポイントを必ず押さえましょう。

-

「使う場所の近く」に収納を設ける: これが、片付けやすく、散らかりにくい家の鉄則です。例:文房具や薬はリビングに、タオルや洗剤は洗面所に。

-

収納するモノの量とサイズを把握する: 新築を機に持ち物をリストアップし、**「何を」「どこに」「どれだけ」しまうかを具体的にシミュレーションします。収納率の目安は延床面積の10~15%**ですが、量より質(配置と効率)が重要です。

-

「可変性」を持たせる: 家族構成やライフスタイルの変化に対応できるよう、棚板の高さを変えられる**「可動棚」**や、将来間仕切れるよう配慮された子ども部屋の収納などを採用しましょう。

- 奥行きの目安は45㎝:何を収納したいかにもよりますが、従来の押し入れを想像してみてください。布団などの収納ならぴったり収まりますが、細々とした物の収納には不向きな印象はありませんか?収納は「床面積」ではなく「壁面積」で考えて、手が届く奥行き、高さを確保して、高いところには普段あまり使用しないもの、目線の高さにはよく使うものを収納し、生活に合わせた収納を確保することをお勧めします。

|

|

🌟 まとめ

家づくりにおける収納は、ただモノを隠す場所ではなく、**「暮らしの効率と質を高めるための仕組み」**へと進化しています。動線を意識した計画的な配置と、空間を無駄にしない造作収納やデッドスペースの活用を取り入れ、ストレスフリーで快適なマイホームを実現してください。

デザインセンターオワリヤでは、大正時代からタンス製作を始め、店舗の内装や、建物の設計施工に携わってまいりました。

店舗建築で培ってきた、デザイン性・合理性・施工力を住宅にも活かします。

住宅の場合の「合理性」は、収納計画や動線の工夫をすることで、より豊かな暮らしができるようご提案しています。

また、自社の家具製作部門での造作家具、収納棚もご提案いたします。ぴったりサイズで世界で一つだけの家具で、快適な暮らしを考えてみませんか?

まずはお気軽にご相談ください。

家づくりや土地探しをするときに、

「この地域は安全かな?」と気になるのが水害リスク。

特にここ半田市のように、海と川の両方に囲まれた地域では、

洪水・高潮・津波など、水に関する災害リスクを知っておくことがとても大切です。

今回は「ハザードマップの見方」について、

実際の半田市のマップをもとに、

「どの色がどんな意味なのか?」をわかりやすくお伝えします。

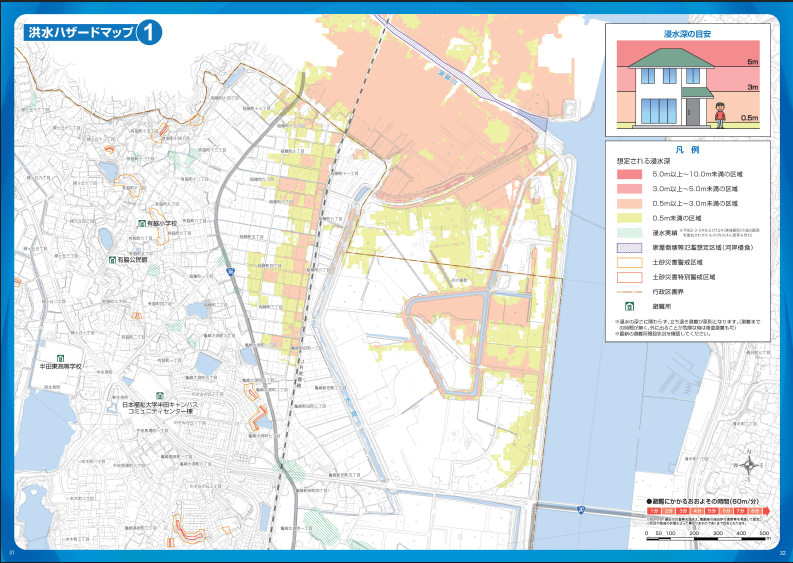

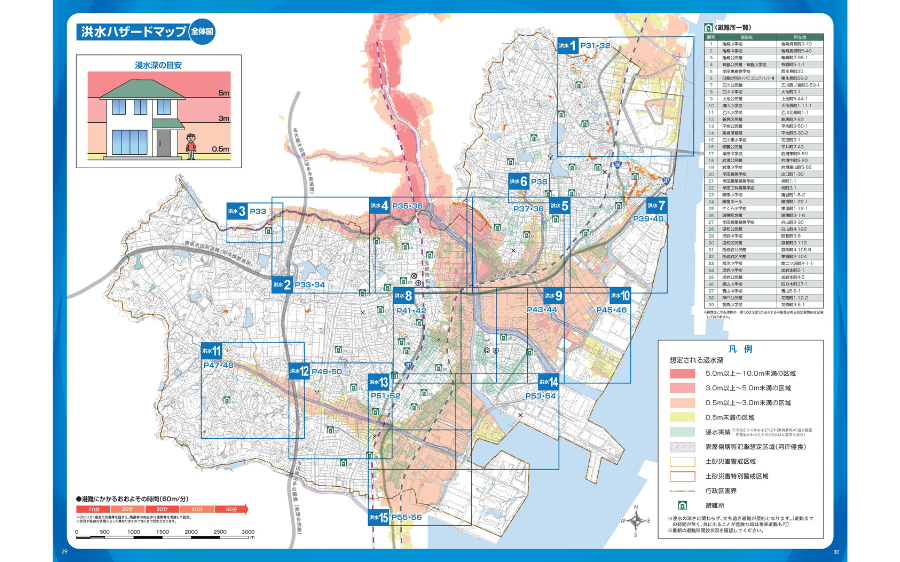

洪水ハザードマップとは?

洪水ハザードマップは、

大雨や台風のときに、川の氾濫でどのくらい浸水するかを示した地図です。

半田市役所ホームページより抜粋

マップの見方:色で浸水の深さがわかる!

半田市の公式マップでは、地域ごとに浸水の想定が色分けされています。

色と意味の目安は次のとおりです。

| 色 | 想定される浸水の深さ | 状況のイメージ |

|---|---|---|

| 濃い赤 | 約5〜10m | 2階の屋根まで水が来るほどの深い浸水。建物全体が水没する危険あり。 |

| 赤 | 約3〜5m | 2階部分まで浸水の可能性。避難が遅れると危険。 |

| オレンジ | 約0.5〜3m | 1階がすっぽり水につかる深さ。早めの避難が必要。 |

| 黄色 | 約0.5m未満 | 床上・床下浸水の可能性あり。道路冠水にも注意。 |

このように、赤くなるほど危険度が高いと覚えておくとわかりやすいです。

半田市ハザードマップの見方

〜避難所・学校区から安全エリアを確認しよう〜

半田市の「洪水ハザードマップ」には、

市内の主要な避難所となる学校や公共施設の名前が記されています。

地図上にはそれぞれの施設に番号がふられていて、

「どの施設がどの番号に対応しているか」が一覧になっています。

見方のポイント

-

お住まい、または住みたい地域の近くにある

「小学校・中学校・市民館」などを探します。 -

右上の表から、その施設名に書かれた番号をチェック。

-

地図上で同じ番号を見つけると、

その周辺がどんな浸水想定区域にあるかを確認できます。

色の意味をチェック

地図は色ごとに「想定される水位」が分かれています。

-

赤色:浸水深5〜10m

-

オレンジ色:3〜5m

-

黄色:0.5〜3m

-

水色:0.5m未満

色が濃くなるほど、浸水の深さが大きくなる想定です。

チェックポイント

このマップに載っている学校や施設は、

「実際に避難所として指定されている場所」です。

すべての学校名があるわけではないけれど、

もし自分の住むエリアの学校が載っていない場合は、

近くに表示されている避難所(市民館や中学校など)を目印に

エリアの水害リスクをチェックしてみてください。

半田市の中で特に注意したいエリア

阿久比川や十ヶ川の流域近くでは、赤やオレンジのエリアが見られます。

阿久比川は、半田市の中心を貫く最も流域面積の広い河川で、

上流(阿久比町)で降った雨もすべて下流の半田市へ流れ込みます。

そのため、半田市内で雨が降っていなくても、

上流域で大雨が降ると水位が上がることがあります。

→ 実際に、過去の台風でも阿久比川周辺で冠水被害が報告されています。

安心できる暮らしは、土地選びから。

ハザードマップを見ると、

「この地域は安全そう」「ここは少し心配かも」

そんな気づきが得られるはずです。

でも、実際に土地を探すとなると、

地盤や周辺環境、生活のしやすさなど

地図だけでは分からないこともたくさんあります。

そんなときは、ぜひオワリヤにご相談ください。

地元をよく知るスタッフが、

災害リスクや地域の特徴をふまえて、

あなたにぴったりの土地探しをサポート致します。

オワリヤの施工事例はこちらから

土地探し等のご相談はこちらから

住宅ローンの選び方は、今後の生活に大きく関わる重要なポイントです。

主に比較検討すべき重要なポイントをいくつかご紹介します。

🏡 住宅ローン選びの重要ポイント

1.金利タイプを選ぶ

2.借入先(金融機関)を選ぶ

3.団体信用生命保険(団信)の保障内容

4.諸費用や手数料

今回は金利についてお話しします。

1.金利タイプを選ぶ

最も重要な選択肢で、将来の返済額に大きな影響を与えます。

変動金利

特徴: 半年に一度金利が見直される。一般的にスタート時の金利は低い。

向いている人: 低金利のメリットを最大限に活かしたい人、将来的な金利上昇に

対応できるだけの家計の余裕がある人や、繰り上げ返済を計画している人。

固定金利(全期間固定型)

特徴: 借り入れ期間中、ずっと金利が変わらない。返済額が変わらないため安心感が

高い。

向いている人: 金利変動リスクを避けたい人、毎月の返済額を確定させて、長期的な

家計計画を立てたい人。

固定期間選択型

特徴: 当初決めた期間(例:3年、5年、10年など)だけ金利が固定され、

期間終了後に再度金利タイプを選択する。

向いている人: 一定期間は金利上昇のリスクを避けたいが、将来的に金利が

下がることを期待して変動金利に移行する可能性も残したい人。

まとめ

金融機関によってさまざまな商品があります。

将来の生活も心配が無いよう、ご自分に合った住宅ローンを選んでいただきたいと思います。

オワリヤでは、お客様のご状況に合った住宅ローン選びのお手伝いをしています。

また、随時 「住宅ローン講座・相談会」 を開催しています。

お気軽にご相談ください。

オワリヤの施工事例はこちらから

住宅取得支援策について

お客様よりよくご質問いただく、「おうちを建てる時のお得な税制」についてまとめてみました。

・住宅ローン減税

・贈与税の非課税措置

・不動産取得税の軽減措置

(税制は見直しがございます。詳しくは各関係機関のHPなどでご確認ください)

住宅ローン減税

住宅の取得を支援し、その促進を図るため、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度です。(2025年入居)

・2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、 住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。

・住宅性能、借入限度額により減税制度が利用できるか判断が必要です。

住宅の環境性能等…長期優良住宅・低酸素住宅

借入限度額

子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円

その他の世帯:4,500万円

住宅の環境性能等…ZEH水準省エネ住宅

借入限度額

子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円

その他の世帯:3,500万円

住宅の環境性能等…省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円

その他の世帯:3,000万円

住宅の環境性能等…その他の住宅

借入限度額

0円

住宅ローン減税制度について 国土交通省HPより

贈与税の非課税措置

財産が無償で渡されることを「贈与」といいます。新築を購入するとき、親御さんがお子さんに、資金を援助するといったケース、ありますよね。

この贈与が発生した時は「贈与税」を払わなければならないことがあります。この場合、贈与税を払うのは贈与を受けた側(お子さん)です。

ただし、贈与税には非課税枠があります。

年間110万円までの場合は、「暦年課税」となり課税です。たとえば「暦年課税」なら年間110万円までが非課税です。

また、住宅資金贈与の特例で1,000万円までの非課税枠が定められています。

・住宅の新築・取得又は増改築等を、父・母・祖父・祖母(直系尊属)より 子・孫(受贈者)へ贈与により取得した場合、贈与税が非課税になる制度です。(非課税限度額あります)

・受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長。(適用期限:令和8年12月31日)

・住宅性能によって、贈与税非課税限度額が異なります。

質の高い住宅 1,000万円 一般住宅 500万円

非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。

※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

・所得要件 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下

・床面積要件 50㎡以上

※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について 国土交通省HPより

不動産取得税の軽減措置

「こんなお便りが届きました」とお客様からお声がけいただくことが多いので解説していきたいと思います。

不動産取得税は、土地・家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く。)した際に、取得した方に対して課される税金です。

誰に納める? 取引された不動産の所在する都道府県です。

不動産取得税の納税額の計算方法

不動産の評価額×税率(4%)=税額

税金の軽減について

住宅の場合は評価額や税率の軽減が受けられ、税額がゼロになるケースも少なくありません。(ただし税金の軽減を受けるには、新築住宅を取得する場合、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件です。この床面積には共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含まれます。住宅用地を取得する場合は、・住宅用の土地を取得した場合は、次の(1)(2)のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。

- (1)150万円×税率

- (2)土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200m2を上限)×税率

(ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。)

不動産取得税について 愛知県HPより

「税制」というと、難しいイメージで構えてしまいがちですが、ご不明点などございましたら、デザインセンターオワリヤまでお気軽にお問い合わせください。

そのお客様のご状況に合ったサポートをいたします。

ここ数年、日本各地で大雨や地震などによる自然災害が増えています。

災害はいつどこで起こるかわからないからこそ、家づくりを考えるときには 「安心して暮らせる土地かどうか」 を見極めることがとても大切です。

家は一度建てたら長く暮らしていく大切な場所。

家づくりや土地探しをするときに、デザインや価格、立地条件ばかりに目が行きがちですが、実は見落としてはいけないのが 「ハザードマップ」 です。

安全に長く暮らせる住まいを実現するためには、地域ごとのリスクを知り、事前に備えておくことがとても大切です。

ハザードマップとは

ハザードマップとは、災害が起きたときに 被害が想定される範囲や程度を地図上に示したもの です。大雨による洪水や土砂災害、地震による液状化、津波や高潮など、災害の種類ごとに作成されています。

これらの地図は、国や自治体が調査したデータをもとに作られていて、住民の「防災・減災」に役立つよう公開されています。たとえば市区町村のホームページや役所の窓口、または国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」から誰でも確認できます。

土地探しの段階でチェックすることで、

「このエリアは洪水のリスクはどうか?」

「土砂災害の警戒区域に入っていないか?」

といった情報を事前に知ることができます。

2011年の「東日本大震災」や、2020年の「令和2年7月豪雨」など、私たちの記憶に残る大規模な自然災害が、ここ数年も繰り返し発生しています。

被害が特に集中した地域の多くは、実はハザードマップ上でリスクが示されていたエリアであることが分かっています。そのため、災害リスクを事前に確認できる 「ツール」としてのハザードマップ の重要性は、ますます高まっているのです。

加えて、2020年の宅地建物取引業法(宅建業法)の改正により、不動産取引の際には宅地建物取引業者がハザードマップを提示し、水害リスクを説明することが義務付けられました。

こうした背景から、土地や住宅を購入する際には、災害リスクを理解したうえで、安心して暮らせる場所を選ぶことが、今や 大切な判断基準 として求められています。

土地探しでハザードマップを活用するポイント

では、具体的に土地探しのときにハザードマップをどう活用すればよいのでしょうか。チェックしておきたいポイントは以下の通りです。

1. 洪水・浸水のリスクを確認する

河川や用水路の近くに土地を選ぶ場合、過去にどの程度の浸水被害があったか、また今後の想定浸水区域はどこかを確認しましょう。想定される浸水の深さや範囲を知ることで、建物の高さや基礎構造などの安全対策を検討することができます。

2. 土砂災害の危険性をチェックする

山や斜面が近い土地では、土砂災害警戒区域に入っていないかを確認しましょう。土砂崩れや地すべりのリスクがある場合は、建築計画の制限がかかることもあります。災害の可能性を知ることで、より安全な場所を選ぶことができます。

3. 地盤や液状化のリスクも忘れずに

地震に伴う液状化の可能性も、ハザードマップや地盤情報で確認できます。液状化リスクが高い地域では、基礎工事の補強や地盤改良が必要になることがあります。購入前に専門家の意見を聞くことも安心です。

4. 津波・高潮のリスク

沿岸部の土地を選ぶ場合、津波や高潮の影響があるかどうかも確認しておきましょう。避難経路や避難場所の確認も、安心して暮らすためには欠かせません。

ハザードマップは“安全のための地図”

ハザードマップは、単に危険を知るためだけのものではありません。災害に備えて、どのような安全対策が必要かを考えるためのツールです。土地選びだけでなく、家づくりや日常生活においても活用できます。

たとえば、家の高さや配置、避難経路の確保など、具体的な対策を計画することができます。災害に備えることは、不安を減らすだけでなく、家族が安心して暮らせる住まいづくりにつながるのです。

ハザードマップの調べ方と活用法

「ハザードマップの重要性はわかったけれど、どうやって確認したらいいの?」という方も多いと思います。

実は、ハザードマップはとても身近な場所で手に入れることができます。

1. 自治体のホームページで調べる

市区町村の公式サイトには、洪水・土砂災害・地震などのハザードマップが公開されています。地名や住所を入力すると、災害リスクが色分けされた地図を確認できます。

2. 国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」

全国の情報をまとめて調べたいときには、国交省が提供している「ハザードマップポータルサイト」が便利です。

地図上で場所を指定すると、その地域の洪水・土砂災害・津波など、複数のリスクを一度に確認できます。

国土交通省ハザードマップポータルサイト⇩

災害に強い家づくりのポイント

ハザードマップで地域のリスクを把握したら、その情報を踏まえて 「災害に強い住まいづくり」 を考えることも欠かせません。ここでは、特に気を付けたい地震と水害について整理してみましょう。

地震対策のポイント

地震対策の第一歩は、できるだけ地震に強い土地を選ぶことです。ハザードマップに加えて、地形や土地の履歴からもリスクを判断できます。

たとえば、周囲より低い場所や、干拓地・埋め立て地といった土地は、水がたまりやすく地盤が軟弱になりやすい特徴があります。購入を検討するときには、自治体の公開資料や周辺の地盤データを確認して、液状化の可能性や地盤の強さを把握しておくと安心です。

建物については、免震・制震・耐震構造を持つ家を建てたりするのも対策の1つです。

免震・制震・耐震といった構造があります。

免震構造:地盤の揺れを建物に直接伝えにくくする

制震構造:揺れを吸収して建物のダメージを減らす

耐震構造:建物の強度を高めて揺れに耐える

それぞれコストや特徴に違いがあるため、暮らし方や予算に合わせて適切な構造を選ぶことが重要です。

水害対策のポイント

洪水や浸水といった水害から身を守るために、まず欠かせないのは 避難経路と避難場所を事前に確認しておくこと です。家族全員がすぐに行動できるよう、日頃からシミュレーションしておくと安心です。

そのうえで、住まい自体を水害に強くする工夫としては、

・建物を高く設計する「かさ上げ」や「高床」

・一定の高さまで水を防ぐ「防水性のある外壁」や「防水塀」

といった方法があります。

床上浸水を防げれば、建物の構造だけでなく 家財や生活基盤を守ること につながります。そのため、水害リスクがある地域では、これらの対策を優先的に検討することが大切です。

まとめ

お家は、家族が毎日を過ごす大切な場所だからこそ、安心して暮らせることが一番大切ですよね。

そのためには、デザインや立地だけでなく、ハザードマップを見て地域の安全性を知ること、そして災害に備えた住まいづくりを考えることがとても大切になってきます。

地震や水害、土砂災害など…心配なことは尽きませんが、事前にできる対策をひとつひとつ取り入れることで、毎日の暮らしはぐんと安心に近づきます。

土地選びや家づくりは大きな決断だからこそ、迷うことや不安に思うことも多いと思います。

もし「どう選んだらいいんだろう?」と迷われたときは、どうぞお気軽にご相談くださいね。