- ホーム

- 家づくりの第一歩!土地探しの流れ・期間・ポイント

家づくりの第一歩!土地探しの流れ・期間・ポイント

家づくりを考え始めると、真っ先に浮かぶのが「どこに家を建てるか」という問題ではないでしょうか。

土地探しは、家づくりの土台となる大事なステップです。

今回は、これから土地探しを始める方向けに、流れや期間、押さえておくべきポイントを5つのテーマに分けてわかりやすく解説します。

これを読めば、土地探しの不安がきっと解消されるはずです

1. 土地探しの基本の流れ

2. 土地探しにかかる期間の目安

3. 土地探しの5つのポイント

4. 失敗しないためのチェックリスト

5. 土地探しのプロに相談するメリット

1. 土地探しの基本の流れ

土地探しは、闇雲に不動産サイトを眺めるだけでは中々進みません。

計画的に進めることで、理想の土地を見つけやすくなると思います。

1. 希望条件の整理

家族の希望やライフスタイルをもとに、「エリア」「予算」「広さ」「周辺環境」などを明確にします。

ここがブレていると、選択肢が多すぎて迷いが生じてしまいます。

2. 情報収集

不動産会社のサイトをチェックしたり、住宅展示場や建築会社の土地情報も活用しましょう。

3. 見学・現地確認

実際に現地を訪れて、日当たり、風通し、周辺の環境を確認します。

地図や写真ではわからない“リアルな体感”が重要です。

2. 土地探しにかかる期間の目安

「土地探しにはどれくらい時間がかかるの?」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。

平均的なスケジュールは以下の通りです。

- 情報収集・見学:2〜6か月

- 契約・決済:1〜2か月

早い人では1か月程度で見つかることもありますが、1年以上かかるケースも少なくありません。

半田市でも成岩地区や乙川地区や駅からの利便性のあるエリアは人気で、中々良い土地情報は出にくいので、情報はすぐチェックすることが重要です。

3. 土地探しの4つのポイント

1. エリアの決定

エリアは、家族の生活に大きな影響を与えます。

実際に住むことを考慮して、職場や学校までの距離、商業施設の有無、交通の便などに優先順位をつけて決めていきましょう。

2. 土地の形状と広さ

理想の家を建てるには、土地の形が意外と重要です。

整形地(四角形)であれば、建物のプランが立てやすいですが、金額は高めな傾向にあります。

変形地は工夫が必要ですが、施工会社と土地探しをする場合は良い提案を受けれるかもしれません。

3. 日当たり・風通し

家の快適さに直結するのが、日当たりと風通しです。

現地を訪れて、朝・昼・夕方の様子を確認するのがポイントです。

4. 価格のバランス

土地代が高すぎると、家の建築費にかけられる予算が減ります。

資金計画を立て予算配分のバランスを考えつつ、トータルでの家づくりの費用感を見ておきましょう。

4. 失敗しないためのチェックリスト

土地選びに失敗しないためのチェックポイントをまとめました。

これを押さえておけば、後悔のない土地選びができますよ。

1.見えないコストを見逃さない

土地代だけでなく、造成費用、解体費用、上下水道の整備費なども見積もりに入れておきましょう。

2.現地を複数回訪れる

平日と休日、昼と夜の様子は異なります。現地見学は複数回行うのがおすすめです。

3.不動産会社の信頼性

不動産会社選びも大切です。口コミや評判をチェックし、親身になって相談に乗ってくれる会社を選びましょう。

4.土地の制限に注意

建ぺい率や容積率、建築協定など、建てられる建物の大きさが決まっている場合があります。

5. 土地探しのプロに相談するメリット

最後に、土地探しをスムーズに進めるための“裏ワザ”をお伝えします。

それは、建築会社に相談することです。

建築会社は、家を建てるプロなので、「この土地だと家が建てやすい」「この土地はコストがかかる」など、専門的なアドバイスがもらえます。

不動産会社では教えてもらえない、家づくり目線のアドバイスが得られるのは大きなメリットです。

さらに、建築会社は独自のネットワークで土地情報を持っていることも多いので、未公開の土地情報を紹介してもらえるチャンスもあるかもしれません。

まとめ

土地探しは、家づくりのスタートラインです。

計画的に進めることで、後悔のない家づくりが実現します。

希望条件の明確化、情報収集、現地見学、契約の流れをしっかり理解し、エリアや形状、価格のバランスを考えながら進めましょう。

自力で探すのも良いですが、建築会社のサポートを受けるのも1つの方法です。

家づくりのプロに相談しながら進めれば、安心感が格段に増しますので、ぜひこの記事を参考にして、理想の家づくりを実現してください!

注文住宅を建てるためには、まず土地を探すことから始まります。しかし、土地選びは簡単ではありません。土地は一度購入すると変更が難しく、その後の暮らしに大きな影響を与えます。この記事では、注文住宅の土地探しに必要な基礎知識と理想の土地を見つけるためのポイントについて解説します。

注文住宅の土地探しを始める前に準備すること

土地探しを始める前にしっかりとした準備が必要です。ここでは、予算の考え方から実際の土地探しにかかる期間、希望条件の決め方まで、準備段階で押さえておきたいポイントについて説明します。

予算配分の考え方

注文住宅を建てる際の予算は、土地代と建物代に大きく分かれます。予算を考える際は、土地代だけでなく、建物を建てるための費用も必ず確保しておく必要があります。土地購入時には諸費用も発生します。

登記費用・不動産仲介手数料・地盤調査費用・税金なども計算に入れておきましょう。土地購入時には手付金が必要となることが多く、まとまった自己資金の準備が重要です。

土地探しの期間の目安

土地探しにかかる期間は、通常3か月から1年程度です。理想の条件に合う土地がすぐに見つかることは少ないため、余裕を持って探し始めることが大切です。条件の良い土地は人気が高く、すぐに売約済みになることも珍しくありません。

土地が見つかってから実際に購入するまでには、現地調査や契約手続きなどにも時間が必要です。住宅ローンの審査期間も考慮に入れましょう。焦って判断を誤らないよう、時間的な余裕を持って土地探しを始めることをおすすめします。

希望条件の優先順位付け方

土地選びの希望条件は、必ず優先順位をつけましょう。最寄り駅からの距離・土地の広さ・日当たり・学区・買い物のしやすさなど、さまざまな条件があります。すべての条件を満たす土地を見つけることは難しいため、どの条件を重視するかをあらかじめ決めておくことが重要です。

将来の家族構成の変化も考慮に入れましょう。子育て世代であれば、学校や公園までの距離を重視するかもしれません。共働き世帯なら通勤時間や利便性が重要になるでしょう。優先順位は家族で話し合って決めることをおすすめします。

土地探しの5つの方法とメリット・デメリット

土地を探す方法はいくつかあります。それぞれの方法には特徴があり、組み合わせて利用することで理想の土地が見つかりやすくなるでしょう。ここでは、代表的な5つの探し方について説明します。

不動産会社に依頼して探す

不動産会社に依頼する方法は、最も一般的な土地の探し方です。不動産会社は土地の専門家として、その地域の相場や特徴を熟知しています。物件情報も豊富で、まだ一般に公開されていない土地の情報を持っていることもあります。ただし、その不動産会社が扱っている物件しか紹介されない場合もあることは覚えておきましょう。

ハウスメーカーと一緒に探す

住宅を建てることが決まっている場合は、ハウスメーカーと一緒に土地を探すのも良い方法です。ハウスメーカーは建築のプロとして、その土地に建てられる建物の制限や日当たり、地盤の状態など、家づくりの観点から土地を評価してくれます。

土地と建物の予算配分も、具体的なプランが立てやすくなるでしょう。また、ハウスメーカーによっては独自の土地情報を持っていることもあります。建築条件付き土地の場合は、指定されたハウスメーカーでしか建物を建てられないため、注意が必要です。

インターネットで探す

不動産情報サイトで土地を探す方法は、手軽に始められる探し方です。パソコンやスマートフォンからいつでも物件情報を確認でき、価格や面積、駅からの距離など、条件を細かく指定して検索できます。

地図情報と連動しているサイトでは、周辺の施設や環境も確認しやすいでしょう。航空写真で土地の形や周辺の様子を見ることもできます。ただし、インターネットの情報は更新が遅れていることがあり、既に売約済みの場合もあります。

現地を歩いて探す

希望するエリアを実際に歩いて土地を探す方法は、その地域の雰囲気を直接感じられる大きな利点があります。住宅地の様子や、近隣住民の雰囲気、周辺の施設など、実際に足を運ばなければ分からない情報を確認できるのが特徴です。

朝夕の通勤・通学時の様子や夜間の明るさ、休日の過ごし方などについても、自分の目で確認することが可能です。売地の看板を見て、その場で不動産会社に問い合わせる手段も取れます。

インターネットにはまだ掲載されていない土地を見つけられる可能性もあります。ただし、時間と労力がかかり、効率は良くないため、ある程度エリアを絞り込んでおくのがいいでしょう。

銀行に相談して探す

銀行には、担保物件の売却情報など、独自の土地情報が集まっています。住宅ローンの相談と合わせて、土地探しの相談をすることが可能です。銀行は土地の資産価値を評価する専門的な知識を持っています。

また、住宅ローンの事前審査を受けることで、予算の目安を具体的に把握できます。土地が見つかってから住宅ローンの相談をするのではなく、土地探しの段階から融資の可能性を確認できるのが利点です。ただし、銀行で紹介される物件数は限られており、土地探しの補助的な手段として考えるのがいいでしょう。

注文住宅の土地選びで必ずチェックすべき6項目

土地を選ぶ際には、多くの確認項目があります。一度購入した土地は変更が難しく、将来の暮らしに大きな影響を与えます。ここでは、土地選びで特に重要な6項目について詳しく解説していきます。

周辺環境と生活利便性

周辺環境は日々の暮らしを左右する重要な要素です。スーパーマーケットやコンビニエンスストア、病院、郵便局、銀行などの生活利便施設までの距離を確認しましょう。子育て世帯であれば、保育園や学校、公園までの距離も大切な判断材料になります。

通勤・通学の利便性も重要です。駅やバス停までの距離、主要道路へのアクセスなども確認が必要です。現地に足を運び、平日や休日、朝夕など、異なる時間帯で周辺の様子を確認することをおすすめします。

土地の形状と向き

土地の形状は、建てられる建物の設計に大きく影響します。整形地は比較的自由な建物プランが立てやすく、スペースも有効活用しやすいです。一方、不整形地や旗竿地は、建物の配置や間取りに工夫が必要になります。

土地の向きは日当たりに関係します。南向きの土地は一般的に日当たりが良好ですが、土地の形状や周辺建物との関係で、必ずしも南向きが最適とは限りません。東向きは朝日が入り、西向きは夕方まで日が差します。

北向きは日当たりに課題がありますが、プランの工夫で快適な住まいを実現できます。専門家に相談しながら、土地の特性を活かした建物プランを検討することが大切です。

道路との関係性と接道状況

土地と道路の関係は、建築基準法で細かく規定されています。建物を建てるためには、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが必要です。

道路の幅が4メートル未満の場合は、セットバックが必要になり、実際に使える土地の面積が減少します。道路が私道の場合は、通行権や維持管理の取り決めを確認する必要があります。

地盤の状態と高低差

地盤は住宅の安全性に直結する重要な要素です。軟弱地盤の場合は、地盤改良工事が必要になり、建築費用が増加する可能性があります。土地の履歴も重要で、かつて池や沼地だった場所や、埋立地は地盤が弱い傾向にあります。

また、土地の高低差も確認が必要です。急な斜面がある場合は、擁壁工事が必要になることがあります。土地が低い場合は、雨水の排水や浸水対策を考える必要があります。地盤調査は専門家に依頼し、必要な対策工事の内容と費用を事前に把握することが重要です。

日当たりと通風

日当たりと通風は住まいの快適性を大きく左右します。土地の日当たりを確認する際は、季節による太陽の高さの変化も考慮する必要があります。夏至と冬至では日影の位置が大きく異なります。

周辺に高い建物がある場合は、その建物による日影の影響も確認しましょう。通風に関しては、主風向や周辺建物との位置関係が重要です。良好な通風は、夏の暑さ対策や室内の換気に役立ちます。特に日本の夏は蒸し暑いため、風通しの良さは重要なポイントとなります。

法的な建築制限

土地には様々な法的制限が設けられています。用途地域による建築制限、建ぺい率、容積率などの基準を確認することが重要です。用途地域によって建設できる建物の種類や規模が制限されます。

建ぺい率は建物の建築面積の上限を定め、容積率は延べ床面積の上限を規定。高さ制限や斜線制限なども、建物の設計に影響を与えます。これらの制限は地域によって異なるため、市区町村の都市計画課などで正確な情報を確認することが大切です。

まとめ

注文住宅の土地探しは、将来の暮らしを左右する重要な決断です。土地購入前には、予算配分から法的制限まで、さまざまな要素を慎重に検討する必要があります。また、土地探しの方法も複数の手段を組み合わせることで、より良い物件に出会える可能性が高まります。

土地の条件は、立地や環境、地盤など多岐にわたるものです。すべての条件を完璧に満たす土地を見つけることは難しいため、優先順位をつけて検討することが大切です。

株式会社デザインセンターオワリヤでは、50年以上にわたり培ってきた店舗建築の経験と技術を活かし、土地探しから住宅建築まで一貫してサポートいたします。土地の特性を活かした建物プランのご提案や土地選びのご相談も承っております。理想の住まいづくりに向けて、どうぞお気軽にご相談ください。

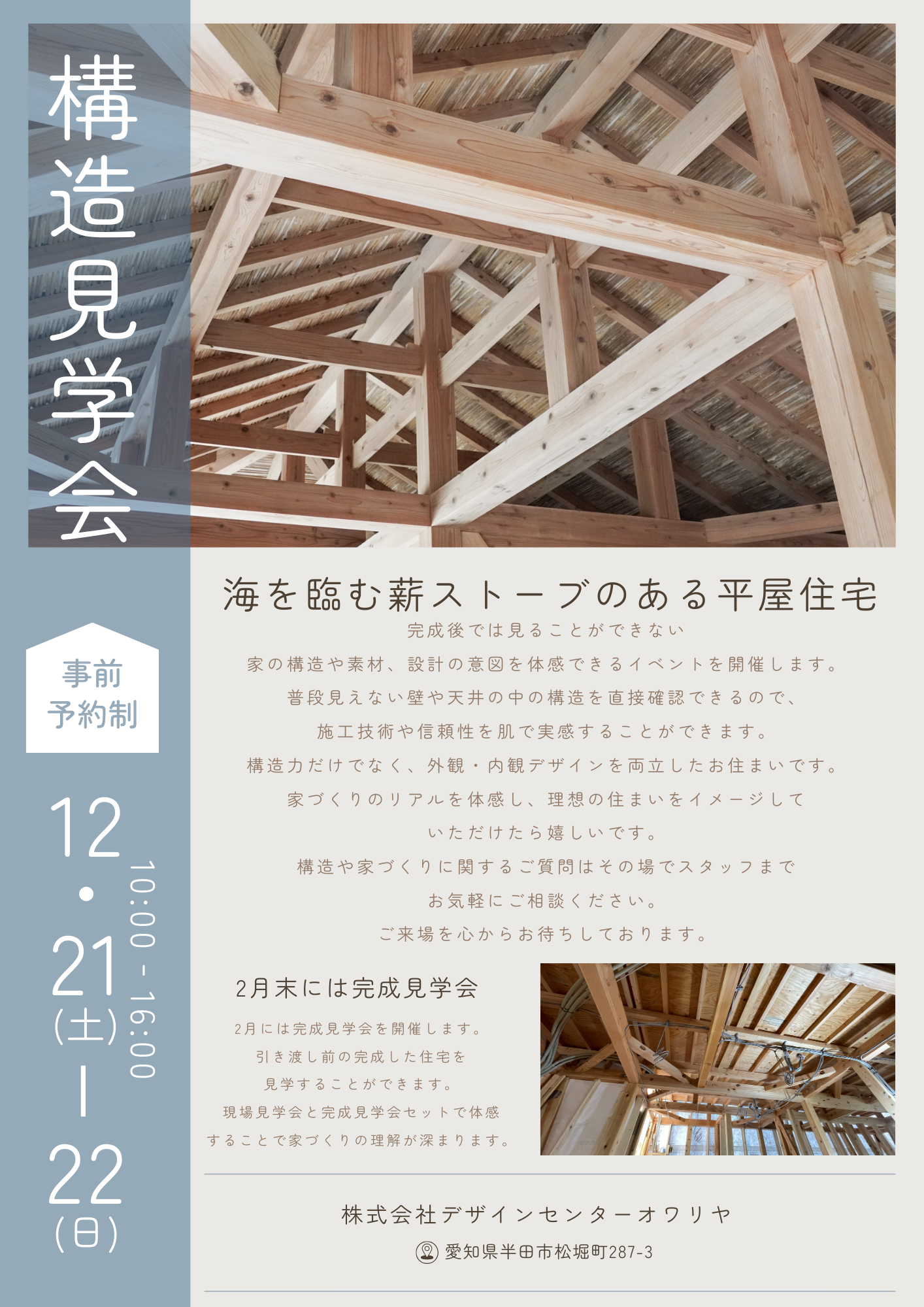

家づくりを考え始められたみなさまが完成した建物を見る機会は多いかと思いますが、施工中の建物の内部を見る機会って実はあまり多くないと思います。

見えない所こそ、どんな作りになっているのか、どんな素材を使っているのか気になりませんか?

施工中の現場を見ながら、「ここはどうなるのだろう」「この素材は何だろう」とイメージを膨らませることができる機会があります。

家づくりを検討中の方は、住宅会社の技術力や家づくりの過程を学び、自分たちの家づくりのイメージを具体化することができます。

ぜひ、お気軽にご参加くして未来の住まいづくりの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

現場見学会の詳細

・開催日:12月21日(土)・22日(日)

・時間:10:00~14:00

・会場:知多市(予約時に詳細を住所のお知らせします)

・参加費:無料(事前予約制)

・ご予約方法:画面下部の「イベント予約」よりご予約ください。

注文住宅を建てたいと考えている方にとって、予算の計画は大切な要素です。国土交通省「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」のデータによると、注文住宅の平均費用は土地を含めて全国平均で5436万円となっています。この記事では、注文住宅の費用相場や内訳、価格帯別の特徴について解説します。

注文住宅の費用相場と項目別内訳

注文住宅の費用は、土地代金から建築費用、諸費用まで様々な項目があります。まずは費用の全体像を把握しましょう。

全国の平均建築費はどのくらい?

国土交通省「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」のデータによると、2022年度の注文住宅の平均床面積は約38.1坪(125.9平方メートル)となっています。全国平均で3935万円です。

地域によって価格差があるものの、一般的な注文住宅では3000万円台後半から4000万円程度が平均的な建築費用の目安となっています。建築費には本体工事費用のほか、設備費用や内装工事費用なども含まれます。

平均的な床面積の住宅では、キッチンやバスルームなどの設備を含めて、このくらいの費用が必要になることを念頭に置いて計画を立てるとよいでしょう。

注文住宅にかかる基本的な費用項目

注文住宅の費用は大きく分けて、本体工事費用と付帯工事費用に分類されます。本体工事費用には基礎工事、木工事、内外装工事、設備工事などが含まれ、その割合は総費用の約70%。住宅の建築における主要なコストです。

一方で、付帯工事費用には外構工事や給排水工事、電気工事などが該当。総費用の約20%程度となっています。これらは建物本体の工事費用は建物の形状や面積、使用する材料によって変動する場合もあるでしょう。

特に外壁材や屋根材の選択、室内の仕上げ材の選び方によって費用は大きく変わってきます。また、キッチンやバスルームなどの水回り設備の選択も、費用に大きな影響を与える要素となっています。

諸費用の内訳と目安の金額

建築工事費用以外にも重要な費用として諸費用があります。諸費用には、契約時の印紙代、建築確認申請費用、登記費用、火災保険料が含まれます。これらは建物が完成するまでの間に順次支払いが必要です。

また、住宅ローンを利用する場合は、融資事務手数料や保証料、団体信用生命保険料なども必要となります。火災保険の加入は住宅ローンで借り入れをする場合の必須条件となっており、近年は地震保険への加入も増えています。これらの諸費用は、建物の規模や保証内容によって金額が異なりますので、事前に計画に入れておくことが大切です。

価格帯別に見る注文住宅の特徴と実現できること

注文住宅は予算によって実現できる内容が異なります。各価格帯にはそれぞれの特徴があり、予算に応じた建築プランを考えることが重要です。

1000万円台の注文住宅で建てられる家

1000万円台の注文住宅では、シンプルで無駄のない住まいづくりが基本となります。外観は凹凸の少ない四角形や長方形を基本とし、屋根は切妻や片流れなど、シンプルな形状を採用するのが一般的です。

内装材は標準的なビニールクロスを使用し、キッチンや浴室などの水回り設備も標準グレードを選択します。延床面積は30坪程度までが目安となり、間取りも直線的で無駄のない動線計画が特徴です。

このように建築費用を抑えることで、早期のマイホーム実現が可能となります。ただし、自然素材の内装材や高級グレードの設備を採用することは難しく、デザイン性よりも機能性を重視した住まいとなります。

2000万円台の注文住宅で叶えられる要望

2000万円台の注文住宅では、ある程度自由度の高い家づくりが可能となります。標準的な35坪程度の広さで、部分的に自然素材を取り入れたり、キッチンや浴室などの設備をグレードアップしたりすることが可能です。

外観デザインにもこだわりを持たせることが可能で、アクセントとなる外壁材の使用やデザイン性のある窓の採用なども検討できます。内装では、リビングの床材に無垢材を使用したり、一部の壁に珪藻土や漆喰などの自然素材を取り入れたりすることも可能です。

ただし、すべての要望を実現することは難しいため、優先順位をつけて予算配分を考える必要があります。家族の生活スタイルに合わせて、重視したい部分を選択していくことが大切です。

3000万円台の注文住宅でできる間取りと設備

3000万円台の注文住宅は、全国平均に近い価格帯となります。35坪以上の広さで、こだわりの設備や素材を複数取り入れることが可能です。内装では無垢材のフローリングを全室に採用したり、壁材に自然素材を多用したりすることもできます。

キッチンは対面式の開放的なタイプを選び、収納力の高い造作家具を設置することも可能です。バスルームは1坪以上の広さを確保し、高機能なシステムバスの採用も検討できます。

外観デザインでは、凹凸のある立体的な外壁デザインや、デザイン性の高い屋根形状も実現可能です。また、太陽光発電システムなどの環境設備の導入も考えられます。建築プランの自由度が高く、家族の希望を多く取り入れた住まいづくりが期待できます。

4000万円台の注文住宅で実現できる夢

4000万円台の注文住宅では、高品質な素材や設備を多く採用することが可能です。延床面積40坪以上の広さを確保しつつ、吹き抜けのある開放的な空間や、中庭を配した贅沢な間取りなども実現できます。

内装では漆喰や無垢材などの自然素材を贅沢に使用し、高級感のある仕上がりを目指すことができます。水回り設備は最新の機能を備えたものを選択でき、システムキッチンは造作収納と組み合わせた大型のものも可能です。

外観デザインも自由度が高く、コの字型やロの字型など、複雑な形状の建物も実現可能です。プライバシーに配慮した中庭や、開放的なウッドデッキなど、屋外空間も充実させることができます。建築費用に余裕があるため、デザイン性と機能性の両立が可能となります。

注文住宅の費用を賢く抑えるポイント

建築費用を抑えるには、土地選びから建物の仕様まで、様々な工夫が必要です。ただし、将来のメンテナンス費用も考慮しながら、バランスの取れた計画を立てることが重要です。

土地選びで費用を抑えるコツ

土地代を抑えるには、駅からの距離や土地の形状などで妥協できる部分を見極めることが重要です。駅から徒歩15分以上離れた場所や北向きの土地、整形でない土地は比較的価格が抑えめになります。

ただし、日当たりの悪さや使いにくい形状は、建物の設計で工夫することも可能です。例えば、北側道路の土地でも吹き抜けや高窓を設けることで明るい室内空間を作り出すことができます。

また、住宅地として開発されて間もないエリアや、新しく路線が開通する予定のエリアなども、将来的な値上がりを期待できる土地として検討価値があります。土地選びは建物の設計にも大きく影響するため、建築会社のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

間取りと設備で調整できる費用

建築費用を抑えるには、建物の形状をシンプルにすることが効果的です。凹凸の少ない四角形の建物は、材料の無駄が少なく、施工も効率的です。

内装材や設備は、使用頻度の高い場所に重点的に予算を配分し、他の場所は標準的な仕様を選ぶことで、メリハリのある費用配分が可能となります。例えば、リビングの床材は無垢材を使用し、その他の部屋はフローリング材を使用するなどの使い分けができます。

補助金や税制優遇の活用方法

住宅建築には様々な補助金制度や税制優遇が用意されています。住宅ローン減税は最も一般的な制度で、一定の条件を満たせば、住宅ローンの年末残高の一部が所得税から控除可能です。

省エネ住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の建築には、国や地方自治体から補助金が受けられる場合があります。また、耐震性や断熱性能に優れた住宅を建てる場合にも、補助金制度が利用できることがあります。

すまい給付金などの制度も、一定の条件を満たせば利用可能です。これらの制度は年度によって内容が変更されることがあるため、最新の情報を確認することが大切です。

まとめ

注文住宅の費用は、全国平均で土地を含めて5436万円、建物本体工事で3935万円となっています。価格帯によって実現できる内容は異なり、1000万円台ではシンプルな住まい、2000万円台では一部にこだわりを持たせた住まい、3000万円台では希望を多く取り入れた住まい、4000万円台では贅沢な素材や設備を採用した住まいが実現可能です。

大正15年(1926年)創業の株式会社デザインセンターオワリヤは、商業施設の設計・施工で培った技術を活かし、人を豊かにする空間づくりを住宅でも実現しています。注文住宅の建築をご検討の際は、ぜひ当社にご相談ください。

いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

先日地鎮祭が終わり、徐々に工事が進んできました。

2024年12月5日現在は、基礎工事を行っている段階で、まだ上棟は行っておりません。

今後どんな建物になるかイメージが付きやすいように、施工事例に工事中物件の模型写真を更新致しました。

今回の物件は中庭のある一部2階建ての住宅で、これから子育てをしていくご家族様です。

1月上旬には構造見学会が開催できると思いますので、平屋や中庭、天井までのハイサッシ等にご興味ありましたら、ご参加ください。

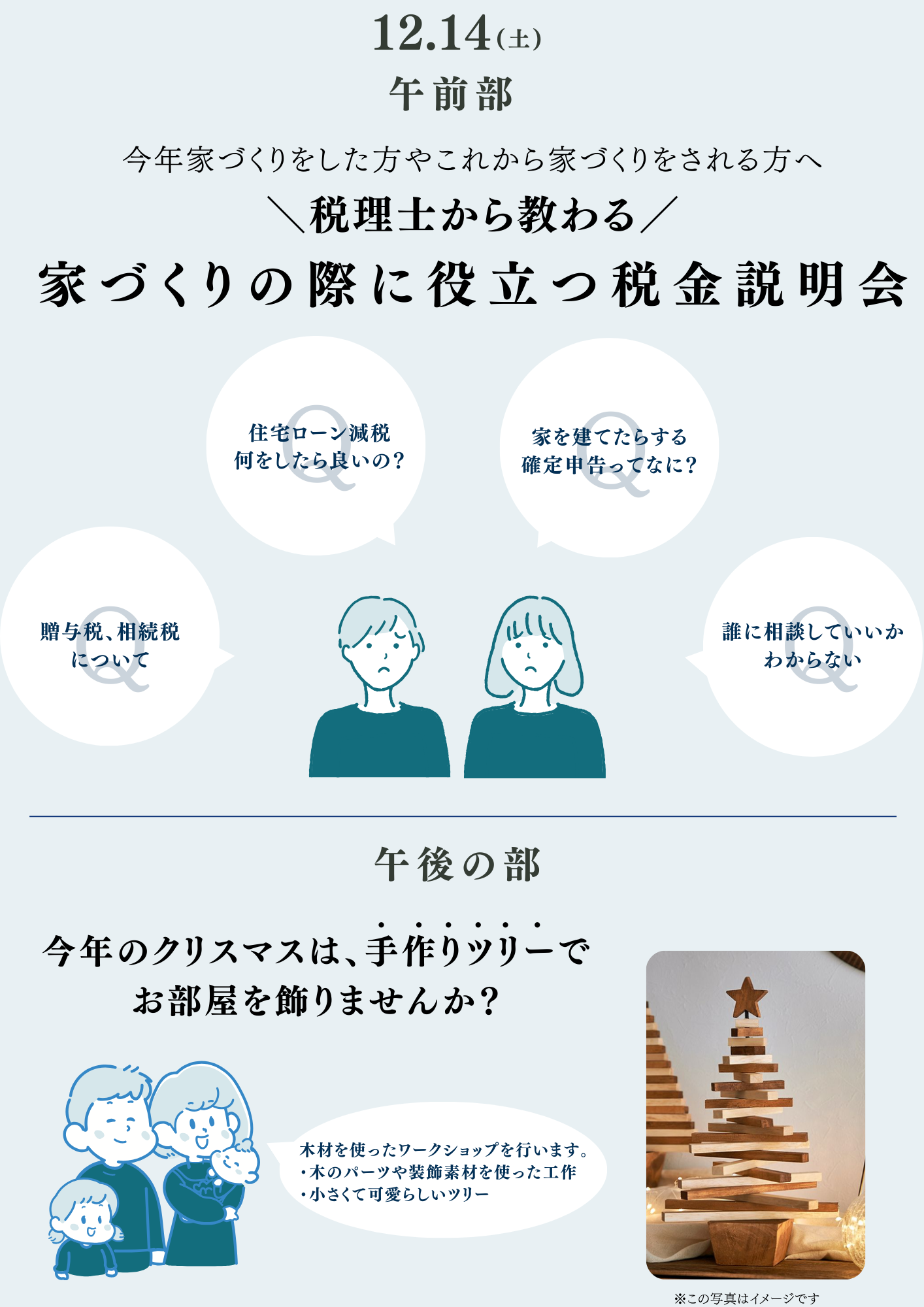

家づくりをする際に、住宅税制や資金計画についてしっかりと理解しておくことで、長期的なコストを抑え、資産形成を有利に進めることができます。

1. 住宅ローン減税と確定申告の手続き

2. 固定資産税の制度・支払いと減税のポイント

3. 不動産取得税の制度と減税方法

4. 親族からの住宅資金贈与と非課税のライン

この5つについて税理士から直接お話ししていただきますイベントが12月14日に開催します。

お気軽にご参加ください。

1. 住宅ローン減税と確定申告の手続き

住宅ローン減税は、一定の条件を満たすことで住宅ローンの年末残高に応じた所得税の控除を受けられる制度です。

初年度は確定申告が必要ですが、適切に手続きを行うことで最大13年間の控除を受けることができます。

この制度を活用することで、住宅購入後の家計負担を大幅に軽減できます。

また確定申告のやり方等は12月14日のクリスマスイベントでお話しします。

2. 固定資産税の制度・支払いと減税のポイント

住宅を所有する際に毎年発生する固定資産税も、条件を満たせば軽減措置を受けられます。

例えば、新築住宅の場合、一定の期間にわたり税額が半額になる特例措置があります。

また、支払い方法や時期を把握しておくことで、計画的な資金運用が可能になります。

これらの知識があると、長期的な税負担を軽減でき、安心して暮らしをスタートできます。

3. 不動産取得税の制度と減税方法

住宅を購入した際に一度だけ課される不動産取得税も、特定の条件を満たすと大幅な軽減が可能です。

例えば、一定の住宅面積を超える場合や認定住宅を購入する場合には、税額が減免されます。

この制度を知らないと余分な出費が発生することもありますが、事前に必要な条件や手続きを理解しておけば、購入後の予算にゆとりを持つことができます。

4. 親族からの住宅資金贈与と非課税のライン

住宅購入のために親族から資金援助を受ける場合、一定額までは贈与税が非課税になります。

この「住宅取得資金の非課税制度」を活用すれば、贈与税の負担を気にせず資金を受け取ることが可能です。

非課税限度額や適用条件を知ることで、効率的な資金調達を実現できます。

税金相談会では、専門家から具体的な手続き方法や注意点を学ぶことができ、安心して家づくりを進めるための知識が得られると思います。

また、税制や減税措置について理解を深めることで、無駄なコストを削減し、将来にわたる生活の安定を図ることができます。

12月14日のこの機会にぜひ相談会に参加し家づくりに役立つ知識を手に入れましょう。

下部のイベント予約からご予約ください。

注文住宅を建てる際、毎日使うキッチンの選び方は特に重要です。キッチンは料理だけでなく、家族が集まる大切な場所となります。間違った選択をしてしまうと、長年にわたって不便さを感じることになりかねません。この記事では、注文住宅のキッチン選びで失敗しないためのポイントについて解説します。

注文住宅でキッチンを選ぶ前に知っておきたい基礎知識

キッチン選びを始める前に、基本的な知識を理解しておくことが大切です。種類や必要な広さ、選び方のポイントをしっかり把握しておきましょう。

キッチンの種類と特徴

キッチンには大きく分けて、独立型・対面型・アイランド型・ペニンシュラ型の4種類があります。

| 独立型 | 壁に囲まれた個室タイプで、料理に集中できる環境です。 |

| 対面型 | リビングに面したオープンな形で、家族とのコミュニケーションが取りやすい特徴があります。 |

| アイランド型 | 部屋の中央に設置する形で、自由な動線と開放的な空間を実現します。 |

| ペニンシュラ型 | 対面型の特徴を持ちながら、L字型のカウンターで作業スペースを確保できます。 |

キッチンに必要な広さの目安

一般的な広さの目安は、一人で料理をする場合で幅80〜90センチメートル、二人で料理をする場合は100〜120センチメートルの通路幅が必要です。シンクやコンロ、冷蔵庫の配置を考えると、奥行きは最低でも85センチメートルは確保するといいでしょう。これに収納スペースを加えると、キッチン全体では2.5〜3メートル四方のスペースが理想的な広さとなります。

キッチンを選ぶ前に考えるべきこと

実際の使用シーンを具体的に想像することが重要です。毎日の料理時間・家族の人数・よく作る料理の種類・食器の量などを考慮します。また、キッチンに立つ人の身長に合わせた作業台の高さや、利き手に合わせた設備の配置も検討が必要です。

注文住宅で人気のキッチンレイアウト

現代の注文住宅では、様々なキッチンレイアウトが提案されています。それぞれの特徴を理解し、自分の生活スタイルに合った選択をすることが大切です。

独立キッチンのメリットとデメリット

独立キッチンは料理に集中できる環境です。壁に囲まれているため、たくさんの収納を設置することができます。調理中の音や匂いがリビングに広がりにくいのも特徴です。一方で、家族と離れた場所で作業することになり、配膳や片付けの動線が長くなることがあります。

対面キッチンのメリットとデメリット

対面キッチンは、リビングやダイニングを見渡せる位置に設置されています。家族の様子を見守りながら料理ができ、会話も楽しめます。特に小さな子どもがいる家庭では、人気の高いレイアウトです。

ただし、調理中の音や匂いがリビングに広がりやすく、生活感も出やすいという特徴があります。換気や収納の工夫も必要です。

アイランドキッチンのメリットとデメリット

アイランドキッチンは、部屋の中央に設置する形式です。開放感があり、デザイン性の高い空間を演出できます。また、四方からアクセスできるため、複数人での調理も快適です。ただし、設置には広いスペースが必要です。また、上部に吊り戸棚を設置できないため、収納力を確保するための工夫が必要になります。

ペニンシュラキッチンのメリットとデメリット

ペニンシュラキッチンは、L字型のカウンターが特徴です。対面式の良さと、十分な作業スペースを両立できます。収納力も確保しやすく、配膳などの動線も短くできます。デメリットは、アイランドキッチンほどではないものの、設置スペースがある程度必要になることです。

注文住宅のキッチン選びで失敗しないためのポイント

快適なキッチンライフのために、いくつかの重要なポイントがあります。それぞれの要素をしっかりと検討することで、理想的なキッチンを実現できます。

家事動線を考えた配置計画

キッチンでの作業は、冷蔵庫から食材を取り出し、シンクで下処理を行い、その後調理台で準備を整え、最後にコンロで調理する流れが基本となります。これらの設備を効率的に配置することで、無駄な動きを減らすことができます。また、食器棚やパントリーとの位置関係も重要です。

必要十分な収納スペースの確保

キッチンには食器や調理器具・食材など、多くの物を収納する必要があります。引き出しやキャビネット・吊り戸棚など、様々な収納要素を組み合わせることが重要です。特に背の高い物や重い物の収納場所は、取り出しやすい位置に設定するといいでしょう。

掃除のしやすさを重視した素材選び

キッチンは日々の使用で汚れが付きやすい場所であるため、壁材や天板・床材は清掃がしやすい素材を選ぶことが大切です。特にコンロ周りは油汚れが付きやすいため、耐久性のある素材を使用することをおすすめします。

設備の使いやすい配置方法

コンセントの位置や数は、電子レンジや炊飯器などの家電製品の使用を考慮して決めます。また、照明は作業がしやすいよう、手元を明るく照らす配置が必要です。シンクの位置は窓際が望ましく、自然光を取り入れることができます。

注文住宅のキッチンでよくある失敗例と対策

多くの方が経験している失敗例を知ることで、同じ失敗を防ぐことができます。それぞれの対策をしっかりと考えておきましょう。

収納不足による後悔と解決策

収納不足は多くの方が経験する後悔の一つです。特に食品のストックや調理器具など、想像以上に収納物が増えていきます。パントリーの設置や、シンク下の空間を有効活用した収納計画が重要です。

引き出しの段数や棚板の高さ調節機能など、細かな部分までしっかり検討しなければいけません。食器棚の大きさも、家族の人数や使用する食器の量に応じて、余裕を持って設計することが大切です。

家事動線の失敗と改善方法

冷蔵庫とシンクの距離が遠い・調理台が狭い・配膳の動線が長いなど、実際に使用してみると不便さを感じることがあります。キッチンは一連の作業がスムーズに行えるような、設備の配置を考えましょう。シンクやコンロ・作業台の位置関係は、料理の手順を考えながら決めるのがおすすめです。ダイニングテーブルまでの距離も重要な要素となります。

設備配置の失敗と防ぎ方

コンセントの数が少ない・コンロと冷蔵庫の扉が干渉する・照明が暗いなど、設備の配置に関する失敗例も多く見られます。特に家電製品は年々増える傾向にあるため、コンセントは余裕を持った数を設置するといいでしょう。機器の開閉スペースや、作業に必要な明るさなど、実際の使用シーンを想定した設計が必要です。

メンテナンスの失敗と予防法

キッチンは毎日使用する場所のため、清掃や手入れが簡単な素材や設備を選ぶことが重要です。特に油汚れが付きやすいコンロ周りの壁材や、水回りの床材は慎重に選びましょう。また、レンジフードや排水口など、定期的なメンテナンスが必要な箇所は、作業がしやすい設計にすることが大切です。

まとめ

注文住宅のキッチン選びには、様々な検討事項があります。キッチンの種類や必要な広さ・収納計画・設備の配置など、それぞれのポイントを丁寧に確認することが大切です。毎日使用する大切な空間だからこそ、後悔のない選択をしたいものです。

株式会社デザインセンターオワリヤでは、50年以上の店舗設計で培った空間づくりの技術を活かし、使いやすく美しいキッチン空間をご提案しています。お客様の理想のキッチンについて、プロの視点から丁寧にアドバイスをさせていただきます。キッチン選びでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。